3小时内完成25道初数题、30道逻辑题,与论证有效性分析写作600字、论说文写作700字,时间已然紧张。在时间足够的基础上,尚能稳扎稳打的一步步推导,但在时间有限的当下,兼顾效率与正确率方能提升上岸可能。而当前命题人进一步给考生加压,一方面持续加大运算量较高的题型占比,一方面复杂化题目,提升试题难度,如采用更灵活新颖的考法、增大推理量、设置命题陷阱等。

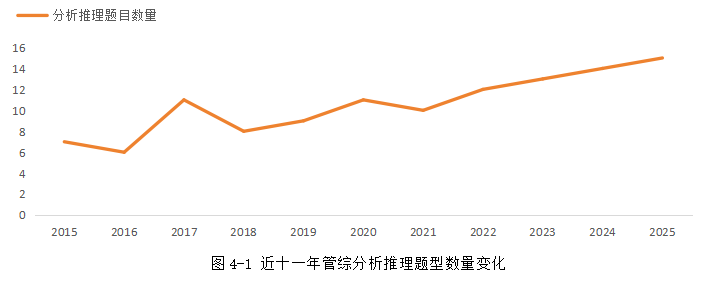

以逻辑为例,分析推理题型因对知识点要求较少、对思维能力要求较高、技巧性较强、考查形式多样而耗时较久、难度较高、失分概率较大。自2015年至2025年,该题型题量占比已由28%(7题)上升至50%(15题)。

而在初数中,概率抽签法、几何与代数结合、柯西不等式与转换主元恒成立结合等,这些新考法对于数学功底不扎实的同学来说,较难适应而得分困难。25考纲新增的考点椎体与幂函数虽未在25年真题中出现,但可预见也将是新题型的重要设计思路所在。

在论证有效性分析中,哲学向选题的出现的频率愈发高,从2012年的“世界是平的”、2018年的“物质主义潮流未必会冲击人类精神世界”、2021年的“眼见未必为实”到2025年引用西方哲学家探讨的“前见”。这类话题较为晦涩难懂,考生不仅难以准确理解,更难以有效识别谬误展开攻击。

【真题展示1】

2025年考研逻辑第43题

某地群山连绵,森林覆盖率高达75%,具有林海、高山草甸、天坑、峡谷等四种类型的自然景观,吸引着世界各地游客。一位细心的游客发现,该地四种自然景观共16处,每种类型的自然景观数量各不相同,另外,他还发现:

(1)林海和峡谷的总数共是6处;

(2)林海和天坑的总数共是7处;

(3)4种类型自然景观中有一种类型的数量是3处。

根据以上信息,可以得出以下哪项?

A.该地有2处林海。

B.该地有3处天坑。

C.该地有4处峡谷。

D.该地有5处高山草甸。

E.该地有8处高山草甸。

【题目分析】

本题考查数量关系和假设法。

根据题干可知,

条件(1):林+峡=6;

条件(2):林+天=7;

条件(3):类型自然景观中有一种类型的数量是3处;

附加条件:林+峡+天+高=16,并且四种各不相同;

假设林=3,那么峡=3,与(1)相冲突,所以林≠3,峡≠3;假设天=3,则林=4,峡=2,此时高=7,有为真的可能性,继续验证下一种可能;假设高=3,那么林+峡+天=13,此时天=7,再结合(2)可知,林=0,假设不成立。所以,第二种假设必真,则有林=4,峡=2,天=3,高=7。

以往的假设,多为两种情况,而此题涉及到三种假设,并且需根据数量限制构造矛盾,若对题干信息梳理不够精准完全,抑或是对细节把握不够细致,易轻视导致错选。

【真题展示2】

2025年考研 写作 第56题

…

与中国历史上伟大的诗人李白的作品相比,唐代僧人寒山的诗作更受一些美国人的喜爱,而白居易的诗篇更受一些日本人的青睐。所以,不同文化背景下的读者在评判作家、作品的高下时,经常产生争议。

…

【题目分析】

谬误分析:由“不同诗作的受众不同”推不出“不同文化背景下的读者在评判作家、作品的高下时,经常产生争议”。

“不同诗作的受众不同”,的确是因“审美标准”较为主观。由于每个人的成长环境、文化背景、教育经历、情感体验等因素的不同,导致每个人对诗作的理解和偏好也存在差异。但对作家、作品进行评价时,或许会考量主观审美,但也会体现客观性,如在对作品的艺术技巧、思想深度、文学价值等方面的分析上,这就意味着大家对于“好作品”的认知很可能是一致的。

此材料选题角度较为小众,于大部分考生而言较为陌生,且行文较为抽象,较难理解,使得考生在分析时易没有方向。但需注意,材料的晦涩是面向广大考生的,故不必广做积累去押题,而是要提升识别论证和分析与解构材料的能力,方能以不变应万变。